Poussières

Pour l’exposition « Le Legs à Caillebotte » en février 1994, Paul Pouvreau avait recréé la trace de l’arbre engrillagé, sur le plancher empoussiéré de son atelier.

Cette fois, il parle encore de sol et de poussière, et si le lieu n’est pas toujours l’atelier, il porte néanmoins toujours la marque d’un travail. Les « raboteurs » ont fait place aux nettoyeurs dont la présence n’est signifiée que par les outils en marge des territoires qu’ils dessinent.

Le photographe penché au dessus d’un parquet ou d’un pavage l’érige en verticalité murale, à moins qu’il ne lui fasse rencontrer la grisaille muette d’un mur, ou la rythmique monotone d’un lourd rideau tiré sur l’hermétisme d’un espace au-delà.

Devant… aux pieds, pelles et balais, seaux et balayettes repoussent de vastes surfaces à nettoyer, de fragiles limites de poussière, ou d’éphémères traces d’humidité, pour dessiner de minuscules champs en flottaison insolite.

Et c’est alors, qu’au milieu de cet univers assoupi des grisailles de l’oubli, comme une naissance improbable, apparaît l’étrange réalité d’un objet, trop logiquement présent pour être vraisemblable.

Pouvreau le magicien s’offre le luxe de montrer les ficelles (ou les pelles) de son artifice et s’il parle de traces d’un travail, c’est essentiellement du sien dont il s’agit.

Une étonnante suite sur trois registres montre de grandes photos veloutés qui se dressent, surplombent, se glissent sur des morceaux de sol pour bousculer la planéité du grand mur : témoin de l’existence d’espaces balayés, étonnement suspendus dans la neutralité blanche de la galerie.

Au centre du mur resté blanc, la pièce latérale, ouverte en boîte, accumule une série de petites photos d’emballages, de poubelles et autres objets au rebut.

Au sortir de cet étalage, il suffit d’ouvrir les yeux sur la totalité d’un grand mur, pour voir s’afficher avec insolence, le paradoxe d’une monumentalité révélée par des traces dérisoires, inscrites dans la multiplicité d’espaces survolés.

Paul Pouvreau qui termine l’année Caillebotte semble « raboter » la collection des sept expositions, grâce au retour du sol au mur, où il balise les marques recréées d’un legs, dont il assume avec liberté, indépendance et pertinence; la mémoire.

Lire la suite

Sculpture en milieu hostile

Paul Pouvreau crée à l’aide de poussière des formes géométriques sur le sol mi-ciment mi linoléum de son garage. Et puis, il photographie ces dispositifs, lesquels comprennent les instruments - balayettes, pelles, balais, aspirateur, seaux, ayant servi à leur conception et réalisation. Le document en question est pauvre. Il est faible du moins parce qu’il ne rend pas scientifiquement compte des formes. Celles-ci, en effet, ne sont pas surplombées; la photo les rase de biais, déforme donc les carrés et les rectangles, les faits fuir de tous leurs côtés, précipités dans une perspective qui en trahit et la nature et les proportions. Comme le carré d’un transept aperçu non pas du haut de la voûte qui le surplombe mais de l’entrée lointaine, presque étrangère, de l’église.

On songe aux mises en scène parodiques de l’artiste hollandais Bas jan Ader, couché sur une route de campagne avec quelques accessoires aux couleurs primaires s’évertuant à miner des compositions De Stijl de Theo Van Doesburg. Pour la perfection de cette imperfection volontaire comme pour la nature de cette pauvreté, il ne semble pas incongru d’établir un parallèle avec l’oeuvre de Markus Raetz. Des trois pauvres branches qui constituent Eva, à la formation-déformation d’images selon l’angle de vue (kopf), une certaine modestie joueuse, une intelligence de la faiblesse s’imposent dans le parcours de l’artiste suisse comme des notions majeures auxquelles Paul Pouvreau s’est toujours montré particulièrement sensible.

Bernard Point, 1994

Scènes de ménage, 1994, 60 x 80 cm

Exposition personnelle Intérieurs tamisés au musée Geo Charles à Echirolles, 1996.

Scènes de ménage, 1994. Ensemble de 36 photographies. 60 x 80 cm, chacune.

Vue de l'exposition à la galerie Edouard Manet à Gennevilliers, 1994.

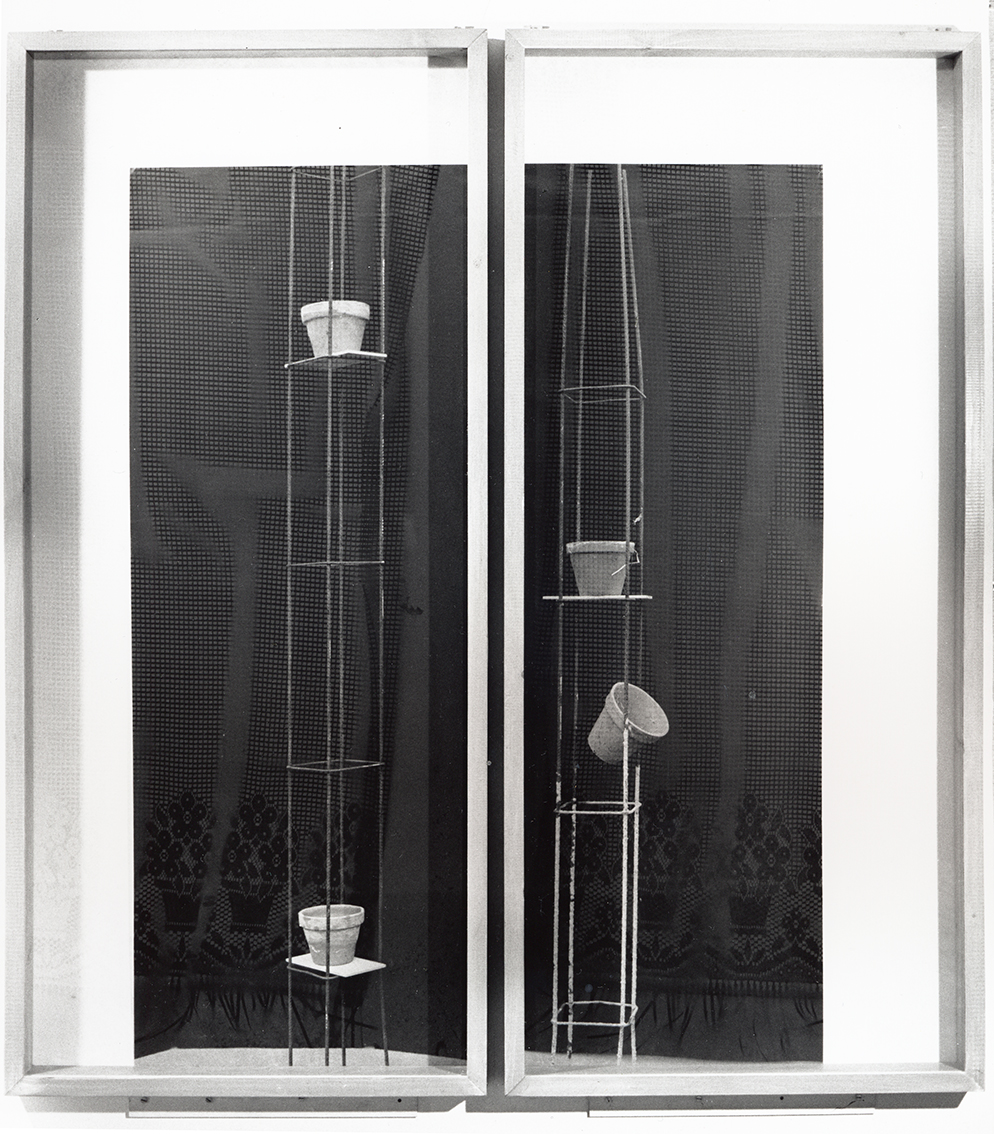

Sans titre, 1993, 95 x 158 cm x 2, diptyque (Legs à Caillebotte)

Scènes de ménage, 1994, 60 x 80 cm

Scènes de ménage, 1994, 60 x 80 cm

Scènes de ménage, 1994, 60 x 80 cm

Scènes de ménage, 1994, 60 x 80 cm

Scènes de ménage, 1994, 60 x 80 cm

Scènes de ménage, 1994, 60 x 80 cm

Scènes de ménage, 1994, 60 x 80 cm

Intérieur tamisé, 1991, 160 x 60 cm x 2, (dépôt poussière sur verre et photographie)

Intérieur tamisé, 1991, 184 x 74 cm x 2, (dépôt poussière sur verre et photographie)

Intérieur tamisé, 1991, 164 x 64 cm x 2, (dépôt poussière sur verre et photographie). Collection Centre national d'arts plastiques

Intérieur tamisé, 1991, 164 x 64 cm x 2, (dépôt poussière sur verre et photographie)