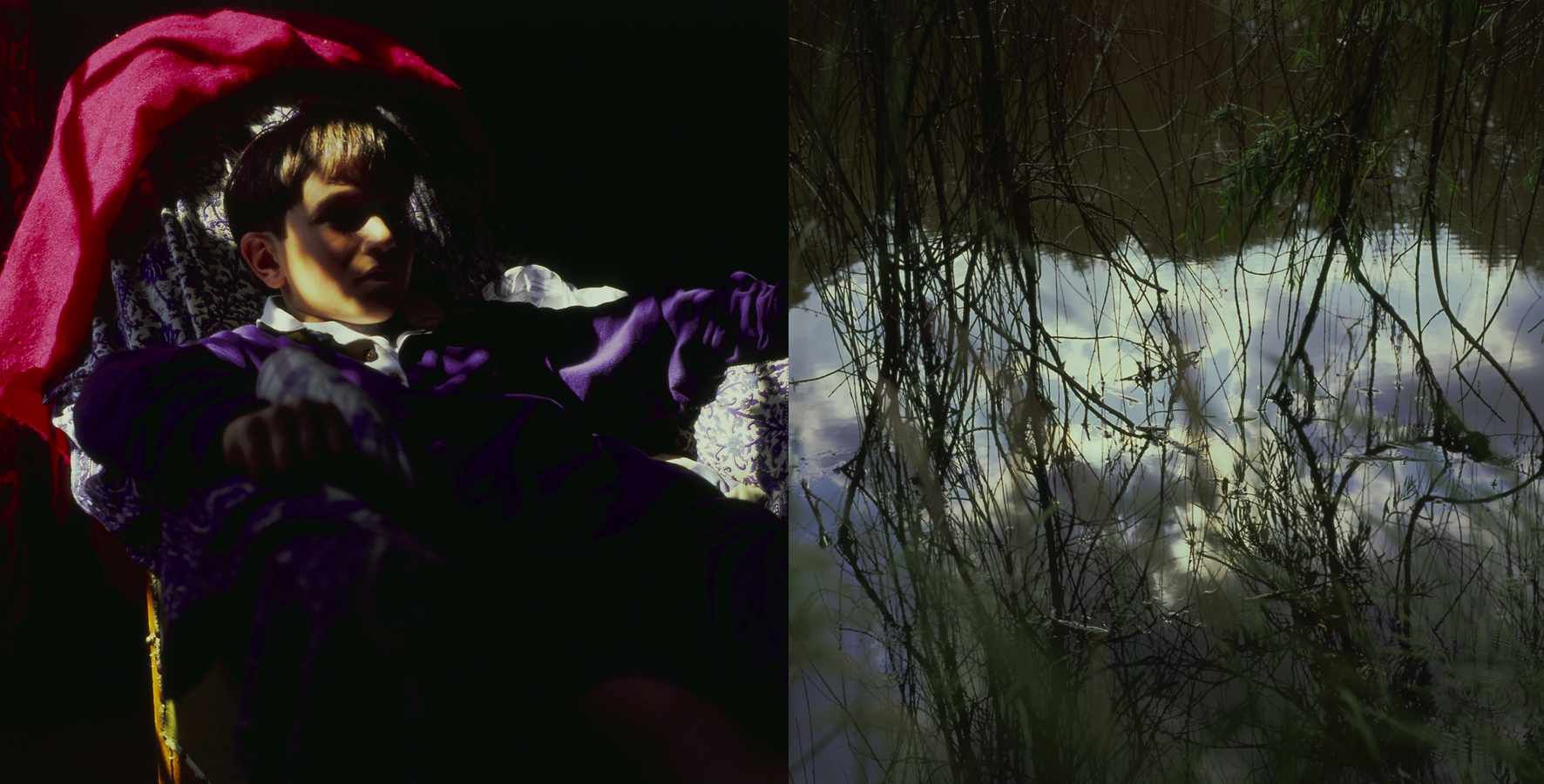

Les Philosophes

Série de dix diptyques horizontaux

Tirages couleur satinés contrecollés sur aluminium

Cadre bois et verre

Dimensions : 60 x 120 cm chaque diptyque

Collection FRAC Ile-de-France

« Chez Florence Chevallier, il (le corps) constitue peut-être, dans la gestuelle qui anime son quotidien comme dans sa fonction générative, ce qui serait en commun aux êtres mortels, pour faire écho au titre de la série Commun des mortels. On se souvient que Le Bonheur élaborait la scénographie, acerbe et glacée, d’un bonheur toujours-déjà perdu, celui qui unit l’homme à la femme tout en les séparant l’un de l’autre. Les gestes y était éminemment codés, les postures théâtrales, les regards jamais ne se croisant. Or, ce qui s’opère avec Commun des mortels et plus encore avec Les Philosophes est une véritable transmutation de l’être-corps et de l’exister : dans la première série, présentée sous forme de triptyque, le corps est systématiquement confronté à un fragment de nature et à un animal dont tout rappelle qu’il est putrescible, — rat mort flottant sur une eau stagnante, hérisson aux pattes renversées, vache aux flancs encroûtés d’excréments. Certes, le tragique de la mort vient sans cesse hanter ces images distanciées de tout lyrisme bucolique : mais pour autant le corps n’y est pas condamné à l’inanité, comme dans Le Bonheur. Femme nue saisie dans l’intimité de sa toilette, enfant qui se lave ou nourrisson en pleurs avouent simplement la vulnérabilité de toute chair, mais aussi son intégration possible dans le cycle d’une Nature pacifiante.

Dans la deuxième série, articulée en diptyques, c’est ce principe même d’un écho entre le corps et la nature, entre éléments domestiques et végétaux qui se voit déployé : les photographies les plus accomplies, les plus sereines aussi, étant celles d’une femme gravide, drapée de rouge incarnat, dont le ventre fécond réinvestit le motif testamentaire de la Madone. Comme si, dans la série Les Philosophes, le corps avait enfin trouvé sa place : humble, précaire et cependant glorieux. »

Dominique Baqué, Identités en question, in Art Press n°221, février 1997