Entretemps

Entretemps, de Jérôme Diacre

Les œuvres de Bernard Calet interrogent notre environnement urbain et architectural. Elles proposent des coupes, des plans, des montages, des séquences par lesquels sont interrogés toujours de façon métaphorique et allégorique le sens de l’habitation.

Habiter, c’est d’abord s’inscrire plus ou moins consciemment dans un territoire. Or Bernard Calet choisit de développer des propositions qui interrogent cette inscription sur un point précis : la mobilité et la fixation. Cela donne des œuvres qui toutes renvoient le visiteur à la perception de l’espace en fonction de la circulation, du transit, de la polarisation et de l’aménagement. Le terme actuel qui permet de jouer sur les différents domaines à la fois du savoir, de l’organisation territorial et de la circulation physique des personnes et de choses est celui de « réseau ». Chacune des œuvres présentées évoque ce « réseau » compris comme transfert réel et partage des informations. En fonction de sa propre inscription à l’intérieur d’un réseau d’informations, chacun adopte un mode de conduite et un mode d’habiter qui lui est « propre ». Car le maillage d’informations fonctionne toujours comme un ensemble prescriptions de conduites. Habiter, c’est occuper un point de raccordement commun à un groupe par lequel, en fonction de prescriptions privilégiées, il est possible de « construire » sa propre identité (notamment par le partage du privé et du public, du personnel et du professionnel).

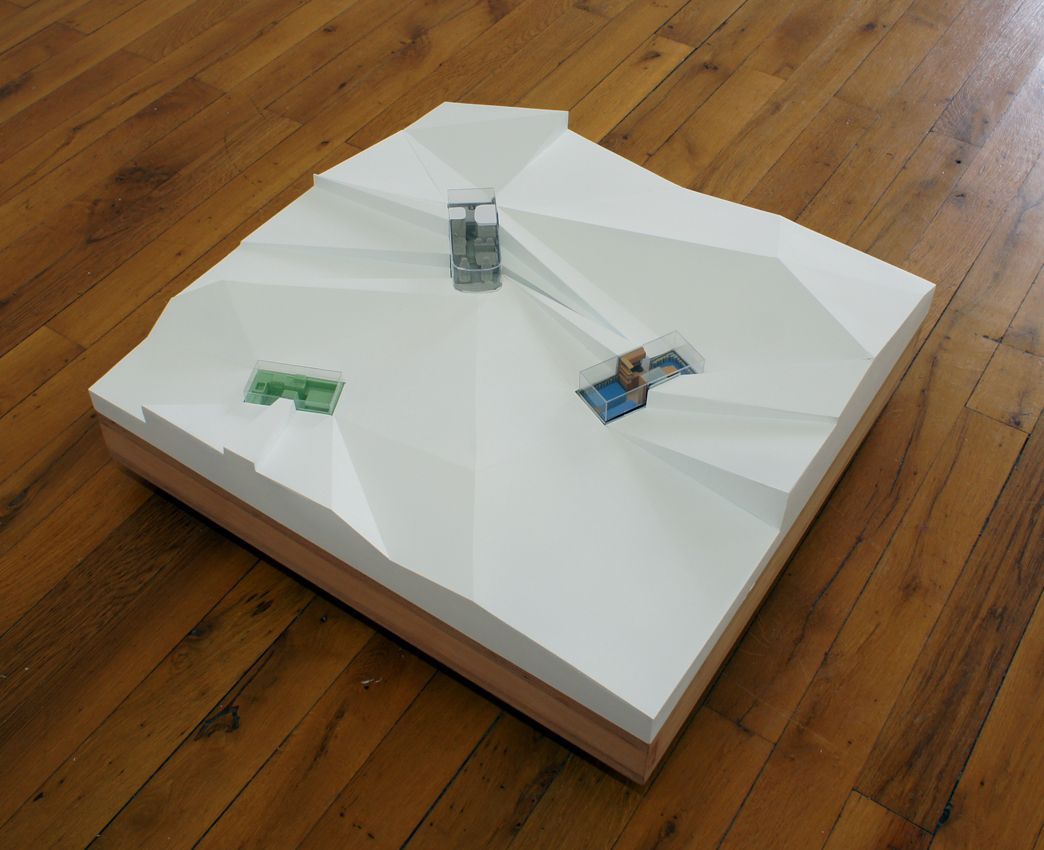

Contruction (dibon miroir plié) 2011 évoque cela avec force. Ce sont plusieurs maisons réalisées à l’échelle et dans la forme d’un carton de déménagement standard. La mobilité du carton est alors présent dans la forme de la maison – ou est-ce le contraire ? Le dibon miroir permet à l’ensemble de l’espace d’exposition de se refléter sur les parois extérieures. En se penchant au-dessus, on n’aperçoit que le vide sombre d’un espace presque entièrement clos. À l’inverse, Séjour modèle (PVC) 2011 révèle l’intérieur d’un séjour entièrement équipé, celui qu’un mobil-home dont les parois ont été déployée et étendues sur le sol. Cette maquette révèle l’extension de la sphère privée dans un espace qui déborde les limites de l’architecture. En constatant qu’il s’agit d’un lieu d’habitation à la fois mobile et transitoire, les enjeux du réseau et du territoire sont directement soumis au regard. Séjour modèle et Construction dialoguent sur une diagonale qui traverse tout l’espace d’exposition. L’autre diagonale met en relation d’autres maisons de la série Construction avec trois collages intitulés Ville Figure : à l’intérieur de paysages urbains de La Rochelle, Velizy et Rouen dont il ne reste plus que les lignes noires sur fond blanc, des personnages entent en mouvement dans une Città Ideale où tout n’est plus que perspective et ligne de fuite. Cette évocation de dess(e)ins d’architectes (hommage à Piero della Francesca) sont le théâtre de personnages photographiés de dos comme par un clin d’œil à ceux d’Hammershoi, face à la fenêtre, mélancoliques et fantomatiques. Une manière pour Bernard Calet de souligner combien nos villes sont des abstractions urbaines que seuls les occupants, par leur gestes et déplacements quotidiens, animent d’une sensibilité souvent inconsciente, parfois désillusionnée mais toujours complice dans la recherche de contenus et d’effets spéculaires.

Read more

À l’intersection de ces deux diagonales, le centre de l’exposition n’est certainement pas un point mais, bien évidemment, une articulation. Deux œuvres monumentales composent un certain rapport de verticalité. One-to-One (PVC, plexiglas et néons) reprend le volume de l’enseigne lumineuse. La disposition des lettres, enchevêtrées sur les quatre faces, obligent à faire le tour du volume pour en lire le message. « One-to-one » parle d’un message ou d’une information qu’une contraction spatiale aurait provoqué le replier sur lui-même pour former un autre type d’habitation. À la manière dont le cinéma aime fréquemment montrer des chambres d’hôtel inondées par la lumière d’un néon extérieur (Paris-Texas de Wim Wenders ; une histoire de déplacement infini), les façades d’immeubles transformées en écrans publicitaires (Blade Runner de Ridley Scott) ou l’envahissement du corps par l’image brillante du tube cathodique (la bouche de Debbie Harry dans Vidéodrome de David Cronenberg), l’architecture fonctionne aujourd’hui comme un signal en volume ; qu’il s’agisse de la signature d’un nom d’architecte dans une ville ou de l’icône d’une marque industrielle. La question de l’habitation coïncide donc, et coïncidera toujours davantage, comme un partage entre ceux qui lisent et se déplacent et ceux qui prescrivent et polarisent. C’est pourquoi, la seconde œuvre de cette articulation, Lustre (tubes fluos) 2011, constitue le plan suspendu d’un appartement standard dont les murs sont matérialisés par des tubes lumineux. Entre ces deux œuvres, symétrie et inversion se combinent de façon frappante : l’enfermement ou l’exclusion d’un l’environnement lumineux serait le principal signe architectural moderne.

Entretemps qui nomme l’exposition de Bernard Calet parle de ce temps dans lequel nous sommes : celui d’une époque où le fait d’habiter devient une position – entre – certaines données visuelles, culturelles, sociales… politiques. Car lorsque l’on est pris entre plusieurs faisceaux de prescription, souvent contradictoires et en conflit, résider correspond davantage à une fuite continue qui passe par des stations temporaires. Ainsi se trouve pour une fois interrogée cette mode contemporaine du nomadisme dont on peut dire qu’elle consternerait leurs auteurs Deleuze et Guattari. Pour solde de cette belle idée, il ne reste plus que la recherche frénétique et désorientée de l’aristocratie des bédouins du désert pour tous ceux qui vendent le rêve d’une vie d’aéroport. Dans cet Espace d’Art Contemporain situé dans un grand bâtiment du XVIIIème qui rassemble à l’étage du Musée de Beaux-Arts, l’invitation de Bernard Calet tient de la provocation la plus rusée et de la mise en perspective la plus sensée. Jérôme Diacre

Exposition Entretemps, Espace d’Art Contemporain – La Rochelle

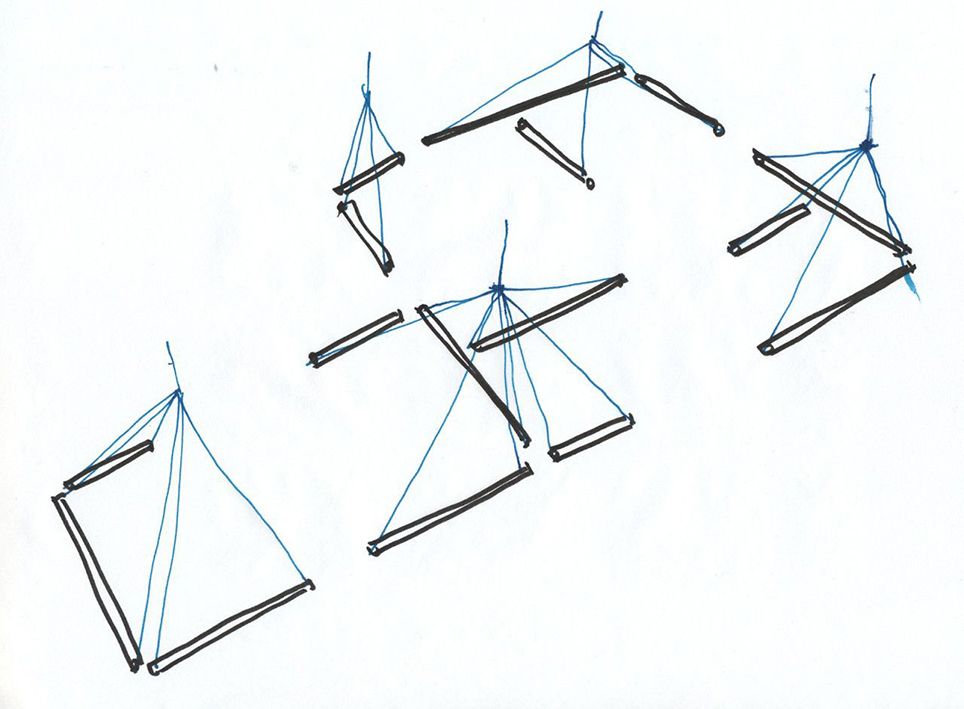

Lustre, 2011

tubes fluorescents standards de 60 cm et 120 cm, fil électrique, filin d'acier, platines, 300 x 290 x 460 cm

Contruction, 2011

Dibon miroir découpé plié, 60 x 60 x 88 et 90 x 60 x 88 cm

Foule, 2011

Impression UV noir sur Dibon miroir, 120 x 180 cm, support acier avec traitement de zingage, 120 x 65 x 175 cm

Lustre, 2011

tubes fluorescents standards de 60 cm et 120 cm, fil électrique, filin d'acier, platines, 300 x 290 x 460 cm

One to One, 2009

Quatre lettres assemblées : O,N,E, T formant un espace fermé dans lequel le sptectateur peut pénétrer, PVC blanc satiné et PVC diffusant, tube fluorescent, 265 x 240 x 240 cm

Séjour-Modèle, 2011

Deux maquettes de caravanes et une laquette de camping car, modèles réduits au 1/40e, PVC blanc découpé et assemblé, socle en contreplaqué ciré, 17 x 62,5 x 65, 5 cm

Ici Où Là, 2011

Trois néons légèrement bleus fixés sur le mur pilotés par un programmateur

Ici : 25,5 x 32,5 cm

Où : 35,5 x 40 cm

Là : 33 x 33 cm

Tablette, 2011

Verre découpé, plots en acier zingué, 24 x 18,5 x 1 cm chaque

A propos d'Entretemps, de Damien Sausset

Après avoir été longtemps sujet de l’histoire, l’art semble désormais dans une posture précaire, de par son évolution mais aussi en tant que témoignage symbolique de notre monde. En d’autres termes, l’art contemporain ne sait comment s’imaginer dans un univers régi par les forces du capitalisme avancé. Ce dernier réclame pour son bon fonctionnement de prendre en compte tous les éléments de la création, les intégrant, les digérant pour mieux les refaçonner avant de les distribuer sous une forme aseptisée à la reconnaissance des masses. Il semble loin le temps où l’art se voulait un regard spéculatif porté sur le monde. En ce sens l’utopie véhiculée par le modernisme s’est bien dissoute dans les volutes du spectacle continuel imaginé par les médias et la publicité. Désormais, l’art n’est plus qu’un élément parmi d’autres (un peu plus cynique il est vrai) dans la masse des biens et dans le concert des slogans. On pourrait même penser que sa seule finalité consisterait désormais à réguler un réel de plus en plus problématique car de plus en plus fictionalisé. Il suffit pour s’en convaincre de visiter les musées, les galeries ou l’une des grandes foires internationales. Ce qui compte est bien l’exposition permanente d’un renouvellement des formes. Et plus les propositions paraissent riches, prospères, foisonnantes et diversifiées jusqu’à l’écoeurement, plus elles se réduisent à une suite démonstrative de provocations convenues, sans autre intérêt que celles d’être décoratives et mercantiles. Dans ce système, le monumental, le spectaculaire, l’outrance y tiennent une place essentielle. C’est à ces conditions que l’art semble parvenir à nous sauver de l’ennui, à nous stimuler, nous titiller, nous tester, bref à assurer un peu de cette communication sociale de masse qui tend à remplacer avantageusement le vieil art moderne, perçu comme élitiste et doctrinaire. La marchandise artistique est au coeur de l’oeuvre de désacralisation engagée par le matérialisme occidental. Là se situe son ressort, sa raison d’être. L’art n’a donc plus à discuter de sa vocation. Elle nous est assénée, imposée, par une société marchande qui n’a que faire de l’actualité de l’expérience immédiate, cette fameuse expérience qui conditionne encore nos vies, nos rêves et nos espoirs.

Read more

Comme quelques rares artistes, Bernard Calet sait cela. Depuis près de 30 ans, il ne cesse de déployer une pratique qui tente de réfuter cet épuisement. Il n’est évidemment pas seul. D’autres avec des moyens différents refusent tout autant cet avilissement. À la différence de ses contemporains, il y aurait aussi chez Bernard Calet une sorte d’héroïsme, non pas basé sur un surdimensionnement de son ego ou résultant de l’intime conviction qu’il est l’un des sauveurs de notre monde en nous révélant des vérités enfouies. Au contraire, l’héroïsme dont il est ici question est plus une question de position, presque d’éthique. Bernard Calet est un homme du contexte et de la mise sous tension de l’espace. Par ce biais, il ne cesse de nous interroger sur le rapport à l’autre, sur l’idée de communauté et les modalités de construction de nos identités. On dit de lui qu’il est sculpteur. L’assertion n’est pas fausse. C’est d’ailleurs dans ce sens que sont construits la plupart des commentaires à son sujet. Dès 1999, le critique Paul Ardenne s’amusait déjà à citer un texte anonyme en guise d’introduction à son essai : L’architecture est au centre du travail de Bernard Calet. Elle lui permet, par le biais d’installations, de photographies, de maquettes, d’élaborer une recherche plastique sur la notion de territoire, de nomadisme. […] Soit Bernard Calet, donc, un artiste appartenant en un sens très lâche à la catégorie des “sculpteurs” […], du moins à celle des “assembleurs” de formes tridimensionnelles. Si la plupart des textes ont insisté sur ce point, rares furent ceux capables de vraiment prendre en compte la dimension politique de cette pratique. Une première approche de l’oeuvre pourrait donc se focaliser sur ce travail de déconstruction de l’espace, de mise sous tension de celui-ci et de réfutation des définitions imposées par le discours normalisé des aménageurs urbains. La démonstration de ce principe se retrouve évidemment dans l’actuelle exposition. De l’accueil du visiteur avec la sculpture One To One (2009) jusqu’à l’achèvement de la démonstration avec Foule (2011), le parcours se veut une chronique de notre monde. On pourrait même y lire en creux une réponse distanciée car plus ouverte et plus mobile au fameux concept de Junk Space inventé par l’architecte Rem Koolhaas1 afin de cerner au plus près les forces à l’oeuvre dans nos villes contemporaines, depuis les plus triviales jusqu’aux plus virtuelles. Comme dans toutes ses expositions passées, l’artiste pose certains principes dont l’un essentiel pour sa démarche : un espace n’est pas synonyme d’un lieu.

On se souvient de la distinction faite autrefois par Michel de Certeau2 : Au départ, entre espace et lieu, je pose une distinction. […] Est un lieu, l’ordre (quel qu’il soit) selon lequel des éléments sont distribués dans des rapports de coexistence. La loi du “propre” y règne : les éléments sont considérés les uns à coté des autres, chacun situé dans un endroit propre et distinct qu’il définit. Un lieu est donc une configuration instantanée de positions. Il implique une indication de stabilité. La lisibilité immédiate des oeuvres semble s’appuyer sur ce principe. Chacune semble en apparence contenir son propre territoire, cerner un lieu précis sans considération pour les autres créations. Dans une salle, une sorte de maquette surélevée semble à mille lieux d’une sculpture lumineuse, dans une autre, une image en couleurs pose à côté de formes en aluminium. Mais de façon exemplaire, l’examen attentif de chacune des oeuvres déjoue le constat immédiat. Chaque oeuvre de Bernard Calet met en scène un feuilletage de significations, de perceptions, de rapports conflictuels. Là se trouve sans doute l’une des clés de son rapport au réel. Ce que l’on voit conduit à un effet immédiat, effet dont finalement il faut se méfier. L’apparence diffère de la signification. On peut repérer ce principe avec Foule, image imposante posée sur un trépied et qui semble clore le parcours. Le renvoi explicite à l’histoire de l’art créé une béance. Ici, il s’agit de convoquer la grande peinture, cette peinture qui, des Salons du XIXè siècle jusqu’aux réalisations des années 1960, se voulait une expérience offerte aux spectateurs. Le « tableau » s’y présente effectivement comme un plan frontal, délimité, avec un hors champ. Le spectateur est invité à s’y confronter, à se perdre dans cette image autre, fictive, impossible à cerner véritablement. L’échelle y est subtilement ambiguë, évoquant aussi bien la grande tradition de la peinture d’histoire du XVIIè siècle que l’intimité du genre du portrait. Par bien des aspects, elle s’inscrirait plus volontiers dans la tradition de la peinture de paysage telle que l’avaient codifiée les artistes classiques. En même temps, l’image échappe à la catégorie des peintures. Bien qu’elle en emprunte le vocabulaire, la forme, les supposés théoriques, sa nature semble tout autant appartenir à l’image photographique et plus particulièrement à cette catégorie récente d’images retouchées, manipulées, réinventées par les techniques informatiques. L’oeuvre se situerait donc dans un entre, une sorte de béance entre deux modes d’apparition radicalement opposés.

Quelle sorte de paysage tente de restituer Bernard Calet ? Les personnages, ce semblant de foule, traversent un espace urbain impossible à localiser si ce n’est qu’il s’inscrit dans une culture visiblement obnubilée par son rapport au passé. Seuls subsistent les effets de la manipulation des aménageurs urbains : ici le patchwork des références atteint son comble avec, au centre, le vestige d’une architecture ancienne, avec les aménagements puisés dans le design urbain, avec ce semblant d’espace vert. Les éléments puisés au Japon s’y affirment comme une prolifération confuse d’événements multiples. La singularité des êtres y est niée au profit d’une série d’attitudes en symbiose totale avec la trame de cet espace (l’adolescente, le voyageur pressé, les deux amis en discussion). L’utilisation du Dibon miroir comme support où vient se déposer l’image renforce l’effet. Face au spectaculaire de la vue, Bernard Calet oppose l’actualité de l’expérience, celle du reflet inversé du regardeur dans l’image miroir. Elle s’inscrit dans une dualité : à la fois trace d’un choix artistique passé (invention d’une représentation virtuelle d’un lieu) et activation au présent d’une expérience directe. Ce principe, il l’avait identifié dans certains des travaux de ses contemporains. Tout un pan de la photographie plasticienne avait joué sur cette ambigüité en privilégiant les images de très grand format, encadrées avec du plexiglas afin d’inclure le reflet des spectateurs dans l’image (symptomatique chez les artistes allemands tels Andreas Gursky ou Thomas Ruff). Rapidement, Bernard Calet avait repéré les impasses de ce type de construction idéologique. Le plexiglas extrait le reflet de la structure de l’image, comme si le reflet prenait une forme concrète, hors du plan, indépendante. Sous prétexte d’une possible actualisation de l’image via l’inclusion du spectateur, ces formes de monstration nécessitaient une certaine monumentalité et renvoyaient de ce fait à la rhétorique publicitaire sans pour autant en dénoncer le caractère artificiel.

Or, Foule fonctionne autrement. Ici, il ne s’agit pas seulement d’accomplir l’identité du tableau « pictural » ou « photographique » comme objet statique mais bien d’élargir le champ visuel à l’environnement et donc à la présence actualisée du spectateur dans un espace d’exposition. L’image fixe, immobile, acquiert une nouvelle présence, à la fois maintenue à distance par son mode de présentation et rendue présente par sa capacité à générer une expérience immédiate. Ce principe – initialement inventé dans les années 1960 par Michelangelo Pistoletto avec ses « Tableaux-miroirs » – pouvait de nouveau être convoqué afin de confirmer combien toute image est placée dans notre culture sous le risque de la réification. L’image n’est plus qu’un double vide de sens. Elle s’affirme comme un leurre. Par sa prolifération, ses manipulations continuelles, elle n’est plus accessible à l’expérience humaine. L’émergence foisonnante des signes qui la composent la rend inaccessible. Hegel avait déjà repéré cela lorsqu’il développait l’idée que tout le réel s’estompe derrière la visibilité du réel. L’idée de miroir consiste justement à confirmer ce triste constat tout en chargeant l’image d’une nouvelle dimension. Ce qui lui manque, c’est à nous de le restaurer, de le rétablir. Foule nous place dans le cadre d’un souvenir inventé : une ville fictive, des situations normalisées mais qui deviennent actuelles et vivantes par la seule condition de notre reflet et de notre présence.

C’est une idée similaire qui se retrouve dans Ville Figure, série de trois représentations directement mises au mur. Bien qu’indépendantes et autonomes, les trois oeuvres se déploient ici sous la forme d’un triptyque. L’ensemble affirme la dimension topologique de l’image. L’étendue qui se poursuit d’image en image demeure comme un substrat irréel. Des immeubles aux lignes pures composent une ville imaginaire, presque utopique à force d’exposer les signes de son accomplissement architectural. Seuls les personnages y apparaissent dans leur réalité physique. Vus de dos, ils sont les modernes équivalents du regardeur qu’avait autrefois peint Caspar David Friedrich dans sa célèbre toile de 1818 : Voyageur contemplant une mer de nuages. Mais alors que Friedrich se plaçait dans la logique romantique de la nostalgie, de la perte et d’une restauration possible d’un idéal hors d’atteinte, Bernard Calet joue sur une mise en abyme : l’impossibilité de ressaisir la réalité à partir des signes contemporains. Le collage entre dessin et photographie amplifie la sensation de cette impossibilité. L’utopie urbaine est soumise au risque des gestes codifiés des rares figures. Le rassemblement de ces êtres devient fiction ou plus exactement la réalité d’une fiction collective. La répétition est son mode de fonctionnement et réclame comme cadre l’abstraction idéale des dessins d’architecture. L’histoire n’est plus. Elle est anonyme et sans visage, peuplée de fantômes qui paraissent plus réels que le réel. Foule exploite sur un mode plus spectral ce même principe en le poussant jusqu’à sa logique ultime. Comme d’autres oeuvres anciennes de Bernard Calet, celle-ci fonctionne à partir d’un mouvement du regard, de son activation, de la convocation même de ce qui fait sa spécificité : la mobilisation du corps entier. Le mouvement ! Bien que les réalisations présentes dans cette exposition indiquent des configurations instantanées de positions, leur nature est plus du côté de la mobilité et donc de l’espace. En cela, elles se conforment à la définition donnée par Michel de Certeau : Il y a espace dès que l’on prend en considération des vecteurs de direction, des quantités de vitesse et la variable du temps. L’espace est un croisement de mobiles. Il est animé par l’ensemble des mouvements qui s’y déploient. Est espace, l’effet produit par les opérations qui l’orientent, circonstancient, le temporalisent et l’amènent à fonctionner en unité polyvalente de programme conflictuels ou de proximités contractuelles. À la différence du lieu, il n’a donc ni l’univocité ni la stabilité d’un “propre”. En somme, l’espace est un lieu pratiqué. En cela, il s’oppose au lieu comme découpage de la continuité spatiale.

De One To One à Tablette en passant par Foule, Séjour-Modèle, Lustre et Ici Où Là, toute l’exposition fonctionne sur ce principe. À la différence de la plupart des installations si fréquentes dans le monde de l’art contemporain, cette mobilité réclamée repose sur une envie d’expérience, mais adossée à des objets se constituant en réseau symbolique et nécessitant de ce fait un passage de l’un à l’autre. One To One oscille, s’énonce tout autant comme sculpture, signe provenant de l’espace urbain et cabane sophistiquée. Surtout par ses dimensions et son positionnement, One To One singe les qualités du monument. On sait combien dans l’histoire de France (mais aussi d’Europe) le monument occupe une place particulière par sa capacité à signifier l’entité urbaine. Une communauté se dotait autrefois de monuments à l’instant précis où elle éprouvait le besoin de réaffirmer sa puissance économique ou politique. Le monument devenait là l’instrument d’un acte autoritaire offert à la reconnaissance de tous (souvent le fait du prince ou du roi) tout autant que l’affirmation d’une mise en ordre du territoire. Dès le XIXè siècle, l’expansion de l’urbain offrait aux monuments d’autres qualités avant de devenir un écrin idéologique. Au XXè siècle, la ville changeant de nature, l’idée de foules (distincte des masses) contraint le monument à disparaître. Ce qui compte désormais, ce sont les flux des habitants et les tropismes de l’expérience. Le monument par son autorité correspondait aux besoins des régimes autoritaires, pas à ceux du modernisme libéral, même si celui-ci ne cessait de réclamer d’autres formes de monumentalités. La pièce de Bernard Calet joue de cette ambigüité en la soumettant au vocabulaire de la ville contemporaine. Son flux lumineux impose une présence tout en la niant. Le message en anglais est impossible à saisir sans déambulation, sans circonvolution lente. La pièce est aussi cabane, espace caché derrière le message. Dans la tradition occidentale la cabane n’est pas une petite maison mais bien un lieu où coexistent le haut et le bas, le mobile et l’immobile, le sérieux et le jeu. One To One renvoie évidemment aux expériences de chacun dans son enfance tout en affirmant l’impossibilité de telles expériences dans une ville structurée par les signes et les promesses du monde marchand. L’espace psychique qu’elle ouvre recompose une idée d’abri, de lieu secret, d’où peut se déployer un imaginaire. C’est bien ainsi qu’il faut comprendre l’adresse de Bernard Calet, difficilement traduisible en français. One To One est donc un lieu de contradiction et de mise en demeure.

Ce n’est pas un hasard si cette oeuvre intervient dans une salle ouvertement du XVIIIè siècle. On retrouve ce principe avec la disjonction explicite entre le plan « abstrait » de Lustre et la décoration faussement baroque de la salle où elle prend place. Bernard Calet n’ignore pas que c’est justement durant le siècle des Lumières que s’est opérée la fameuse distinction entre espace public et sphère de l’intime. L’irruption d’une bourgeoisie conquérante nécessitait une rupture avec la structure ancienne de l’habitat. Le caractère patriarcal de la bourgeoisie réclame dès lors une stricte distinction entre affaires publiques et privées. À côté d’un salon destiné à recevoir le public des invités, se trouve une série de pièces qui isolent la chambre à coucher du reste de la maison, la chambre devenant le lieu même de la rêverie, de l’introspection puisque libérée de toute contrainte de représentation. Dans le même temps, cette émancipation individuelle se double d’une émancipation politique. Outre l’espace public caractérisé par des lieux partagés par tous (la rue, la place), l’espace public va également s’incarner dans des espaces sans réalité physique. C’est notamment le cas lorsque qu’apparaît le principe de publicité : c’est-à-dire de partage pour tous de l’information. La publicité qui apparaît alors au XVIIIè siècle doit être comprise comme l’espace fictif des discussions. Elle est une création du public bourgeois et sert de contrepouvoir à la pratique du secret si caractéristique de l’État absolu. La publication de journaux, la création de cafés où chacun peut discuter des affaires commerciales ou politiques conduisaient naturellement à la mise en place de l’idée de citoyenneté ensuite accomplie par la Révolution Française. De nos jours, il apparaît que privé et public sont des notions sans aucune pertinence depuis que la publicité – au lieu d’être une information de tous pour tous – s’est transformée en outil manipulateur de l’opinion.

Bernard Calet prend acte de cette mutation à l’oeuvre depuis près d’un siècle avec la confusion de plus en plus absolue entre le soucis d’information (la publicité) et ce que l’on nommait autrefois la réclame (l’actuel sens de la pub). L’espace public a lentement été colonisé par des groupes d’intérêts pour qui la publicité n’est qu’un moyen de manipulation en faveur de produits ; non pas d’idées sujettes à la controverse et à la discussion. Même la sphère de l’intime est colonisée, ouverte aux regards de tous par le biais de la télévision et des réseaux de communication. Même là, pour reprendre les termes du philosophe Jürgen Habermas : La publicité d’aujourd’hui se contente d’accumuler les comportements réponses dictés par un assentiment passif.3 One To One dresse le constat amer d’un besoin de réenchantement. Ici Où Là se veut encore plus explicite. Ce néon au programme complexe montre combien les hybridations composent la moelle de notre univers. Alors que One To One s’inscrit ouvertement dans une histoire européenne, Ici Où Là prend le parti de lui opposer le modèle américain. À la fin des années 1970 un partage s’est établi en matière d’urbanisme entre une permanence faussement monumentale (notamment chez Aldo Rossi) et l’hétérogénéité de Las Vegas prônée par Robert Venturi et Denise Scott Brown. Pour ces derniers, le strip (la rue) américain est parfait à condition de collectionner les exemples les plus extrêmes d’architectures, des plus riches aux plus pauvres, des plus baroques aux plus minimaux, à charge pour les enseignes de néons de tracer une continuité lumineuse et colorée au sein de ce flux. La mobilité contredit la pesanteur de la ville. Au contraire, Rossi voyait dans quelques architectures emblématiques d’Europe (tel le Palazzo della Ragione de Padoue) une possibilité de permanence, de permanence monumentale pour être plus exact.

En cela, ce type d’édifice traverse l’histoire et assure ainsi la cohérence de l’horizon spatial d’une ville. Évidemment ces deux modèles ont depuis été abandonnés au profit de la ville générique. Là encore il revient à Rem Koolhaas d’avoir le mieux résumé cette situation à partir des mutations de métropoles comme Abou Dhabi ou Shanghai. La Ville Générique est la ville libérée de l’emprise du centre, du carcan de l’identité, la Ville Générique rompt avec le cycle destructeur de la dépendance : elle n’est rien d’autre qu’un reflet des besoins actuels et des moyens actuels. Elle est la ville sans histoire. Elle est assez grande pour tout le monde. Elle est commode. Elle n’a pas besoin d’entretien. Si elle devient trop petite, elle s’étend simplement. Si elle devient vieille, elle s’autodétruit et se renouvelle, simplement. […] Elle est “superficielle” comme un studio hollywoodien, elle peut produire une nouvelle identité du jour au lendemain. Elle semble induire une contradiction dans les termes : l’hyper-familier habité par l’énigmatique. La Ville Générique est ce qui reste une fois que de vastes pans de la vie urbaine sont transférés dans le cyberspace. Elle induit une hallucination du normal. C’est bien cette hallucination du normal que l’on retrouve dans Ici Où Là. L’oeuvre synthétise le design contemporain appliqué à nos cités à la fois comme permanence du monumental (l’artiste a décidé de l’installer dans un faux recoin qui finalement impose son autorité sur la salle) et comme exemple de mobilité spatiale (l’oeuvre s’anime, clignote). Qu’importe finalement d’être ici ou là puisque toutes les situations sont équivalentes, tous les lieux similaires. Le public et le privé, le local et l’universel ne forment plus qu’un même spectacle halluciné. Dans ce système, Lustre est l’oeuvre la plus monumentale et la plus ouvertement politique. Au premier abord, elle se présente sous les atours d’une pièce de design imposante reprenant les codes d’un plan de maison pavillonnaire. Ici, un salon, là une cuisine ou de possibles chambres.

En y regardant de plus près, le spectateur ne peut qu’éprouver une sourde inquiétude. Ce plan de lumière révèle son impossibilité. Il n’est donc qu’une esquisse arbitraire qui s’affirme avant tout comme objet oscillant entre art et design. Cette confusion voulue prend une résonance nouvelle dans le système de consommation contemporain. En d’autres termes, elle intervient dans ce qu’il convient de nommer une économie politique du design. De nos jours, le design tend à se substituer au produit. Le design contemporain participe, assurait dernièrement Al Foster, de la revanche du capitalisme sur le postmodernisme – récupération de l’hybridation des arts et des disciplines que celui-ci prônait, et banalisation de ses transgressions. […] Le design est aussi l’un des principaux agents qui nous enferment dans le système quasi-total du consumérisme contemporain. Le design est d’abord et avant tout affaire de désir, mais ce désir, étrangement, semble presque sans sujet – ou du moins sans manque ; il semble promouvoir un nouveau genre de narcissisme, tout entier image et dépourvu d’intériorité, et cette apothéose du sujet annonce aussi sa disparition. Lustre ouvre une béance critique en prenant pour objet la pauvreté absolue de l’habitat pavillonnaire urbain puis le transformant en objet ouvert, en espace de jeu pour l’imaginaire. Les néons deviennent les emblèmes d’un circuit de production et de consommation faussement ludique. Construction approfondie ce thème. Au sol, cinq « boîtes » vides, l’une étant fermée. Leurs formes, dimensions et dispositions renvoient aux cartons de déménagement. Mais au transit entre deux lieux, deux habitats, Construction recadre l’espace de l’exposition en évoquant tout autant de merveilleuses maquettes épurées de maisons individuelles. Le Dibon miroir leur confère cette aura mystérieuse de l’objet parfait, designé pour l’admiration de tous. Mais derrière cette ode lyrique envers le consumérisme contemporain se cache un dispositif critique d’une rare efficacité.

En tant qu’hommage discret au Mirrored Cubes de Robert Morris, cet ensemble de pièces rejoint le commentaire qu’avait autrefois produit Rosalind Krauss sur cette oeuvre emblématique de 1965. Dans cette oeuvre [celle de Robert Morris] plus peut-être que dans aucune autre, la sérialité se trouve définie comme étant l’opposé du progrès, comme une sorte de trappe s’ouvrant au fond de l’expérience et par laquelle la certitude va s’écrouler dans l’infinité. Cependant, Construction convoque tout autant la puissance mimétique des Brillo Box (1964) d’Andy Warhol mais sur un mode volontairement parodique. Dans notre monde, nul besoin de singer l’échange des marchandises par leur reproduction exacte comme l’avait fait Warhol. Désormais ce qui importe c’est de jouer de façon subversive avec les procédures les plus traditionnelles de la sculpture ou de l’image enregistrée. Bernard Calet transfère ici les attributs de la sculpture minimaliste vers une sorte de mise en abyme de l’objet quotidien. Là encore, il convient de se référer à Michelangelo Pistoletto et son Metrocubo di infinito [mètre cube d’infini] de 1965. Appartenant au corpus des « Objets en moins », cette oeuvre se compose de six miroirs formant un cube parfait enfermant à l’infini son propre reflet. Comme le notait l’artiste italien à ce propos : Plus que les objets, c’est le passage entre les objets qui m’intéresse. Je suis plus intéressé par la sensibilisation de l’individu, par le développement de ses facultés perceptives. […] La vie devient une mer grisâtre de contaminations, sans couleur et sans fond. L’habitude de ne prendre en considération que le plein des choses ne nous laisse pas le temps de considérer qu’en vérité nous ne circulons que dans les couloirs physiques que les objets laissent libres. On pourrait ajouter à sa suite que ces couloirs peuvent soudain se charger d’une qualité autre, plus explicitement politique.

Face à ce désenchantement de la perception, Bernard Calet oppose une expérience à rebours, une expérience qui vient après, qui n’arrive à la conscience que dans un second temps. La magnificence de l’oeuvre masque son potentiel critique. Et il faut véritablement voir les autres pièces de cette exposition pour saisir soudain toute sa portée politique. Car, ce qui est en jeu est bien notre perception de l’architecture vernaculaire française, sa pauvreté sous couvert de rationalisme, son insignifiance sous prétexte d’économie. Que cette oeuvre fonctionne sous une forme spectrale n’est pas innocent. La lumière froide dont elle est faite éclaire l’architecture classique du lieu d’exposition. Lustre possède donc une double réflexivité : elle rappelle à la fois les objets minimalistes et les enseignes pop mais en rendant les deux fantomatiques. Séjour-Modèle serait presque l’envers de Lustre, son pendant naturel. Alors que Lustre se présente sous le couvert d’une sorte de littéralité, Séjour-Modèle amplifie le jeu avec les normes, les ouvre pour générer un paysage. Initialement, Bernard Calet reprend les plans et la logique d’aménagement de camping cars et caravanes. À partir de ceux-ci il étend les surfaces, les étirant à l’infini afin de former un objet hybride oscillant entre paysage sommaire et objet de design. Face à l’oeuvre, le spectateur est contraint de mobiliser son corps, de tourner autour, se pencher, observant avec attention les maquettes de camping cars pour mieux comprendre la subtilité du paysage et ainsi dériver librement dans la recomposition de ses souvenirs.

Tablette marque l’arrêt de ce processus avec sa frontalité, son autorité, sa manière de suspendre le mouvement du spectateur. Reprenant les dimensions des tablettes tactiles (dont l’Ipad), Tablette énonce quelques maximes. Mais contrairement à ces outils contemporains de communication, Tablette propose un seul message à la fois : à perte de vue, s’habituer à tout, et peut être pour longtemps, où en est-on aujourd’hui, à reprendre depuis le début. Tablette est bien l’outil final dont rêvait l’artiste pour construire la morale de cette exposition, comme si, par ces adresses, il tentait de construire un dialogue impossible, comme s’il ouvrait la possibilité d’édifier une communauté imaginaire, là, dans l’espace d’exposition. Si l’exposition doit être comprise comme une carte métaphorique de notre univers dressant ainsi la géographie de nos imaginaires, Tablette en constitueraient les légendes, une manière d’indiquer combien il est impossible de relater notre monde sans en passer par le détournement, la mise à distance. Bernard Calet reste un artiste politique. Il convient d’indiquer combien la transgression en oeuvre dans cette exposition s’effectue

aussi sous la forme de la déambulation, de la marche en tant qu’activateur des rêves, de l’imaginaire. C’est à cette condition que s’effectue le réveil des objets inertes qui, sortant de leur stabilité, muent le lieu où ils gisaient en l’étrangeté de leur propre espace. Les oeuvres fonctionnent à partir des lieux communs de notre monde en les détournant, en leur donnant une amplitude qui est celle du jeu. La dénonciation, pour cet artiste, n’a de valeur que si elle prend les formes mouvantes du doute, de la mise en demeure, du soupçon aussi, d’une forme d’absurdité propice à réenchanter nos rêves. En les contemplant, comment ne pas songer à la fameuse phrase d’Adolf Loos : L’art est quelque chose qui doit être surmonté !

Damien Sausset

, New York, novembre 2011 pour l’exposition Entretemps, Espace d’art contemporain La Rochelle

1. Rem Koolhaas, Junk Space, 2001, traduit en 2011 pour les éd. Payot.

2. Michel de Certeau, L’ invention du quotidien, 1. Arts de faire, éd. Gallimard, Folio-essais, 1990.

3. Jürgen Habermas, L’espace public, éd. Payot, 1993.

Croquis Lustre