Troublée en Vérité

Série de vingt photographies

Tirages barytés noir et blanc au gélatino bromure

Sous passe partout, non encadrés

22 x 33 cm sous passe partout 40 x 50 cm

75 x 112 cm contrecollé sur aluminium

Collection du Musée Niepce

Collection Bibliothèque Nationale

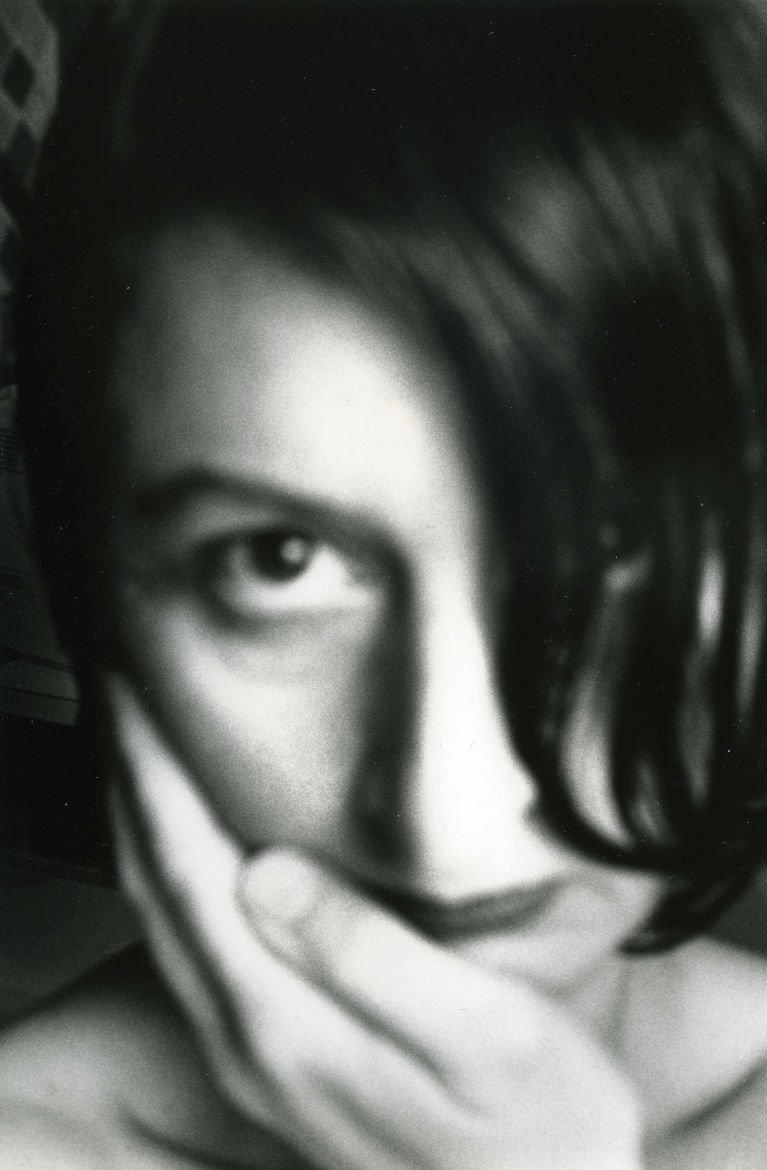

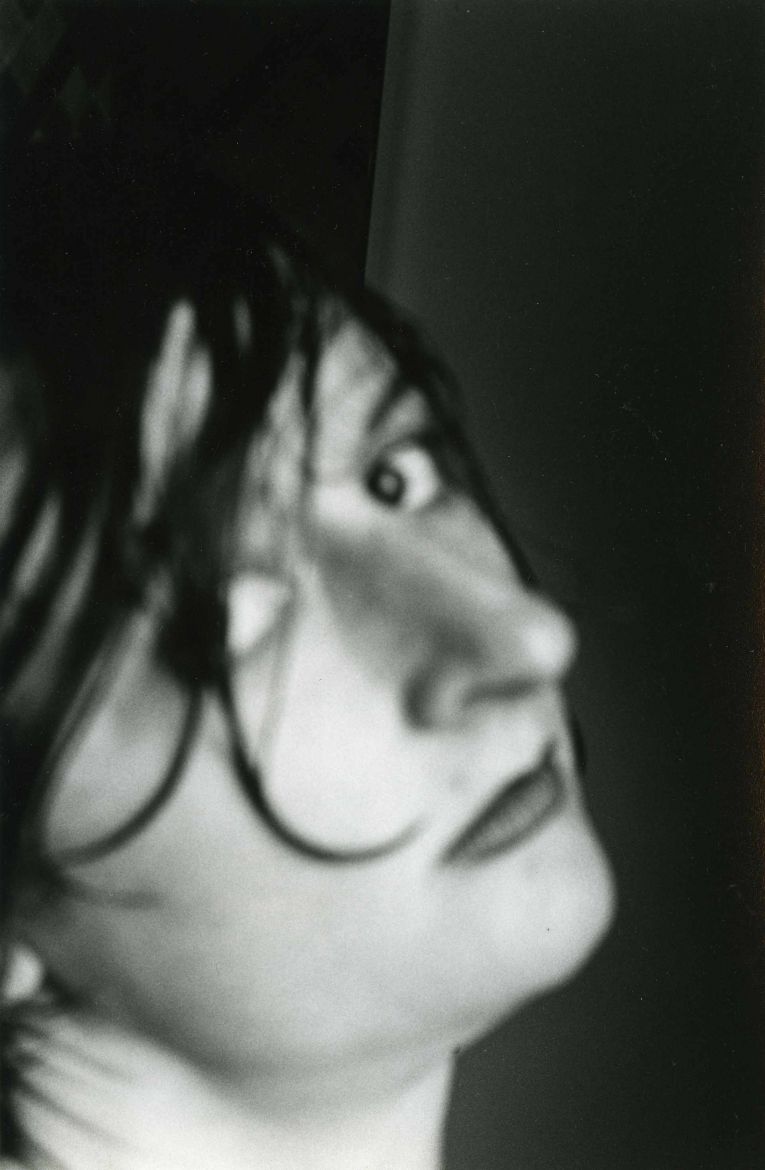

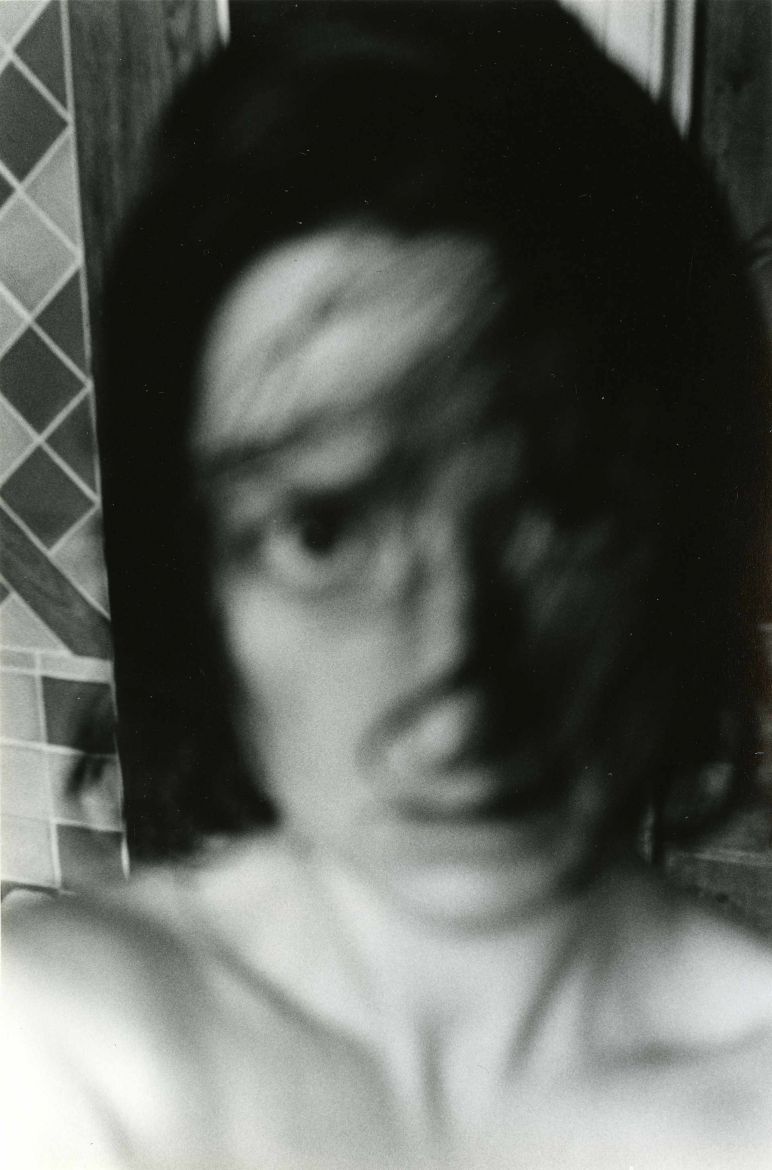

« Mon travail sur le visage en 1987 dans un dispositif d’autoportrait, échappe à la notion de portrait, en cela qu’il montre une quête inquiète, désespérée, voire impossible d’identité. Ce serait l’échec du portrait même, c’est à dire de la maîtrise à un moment donné par le photographe d’une entité évidente, présente, lisible au travers d’éléments psychologiques, sociologiques, historiques. Chez d’autres photographes (Diane Arbus) quand cette identité trouvée et exposée dans l’image présente également ses failles, ses désordres, ses manques, cela est repérable. Ici, nul ancrage, sauf peut être un style de visage lié au passé.

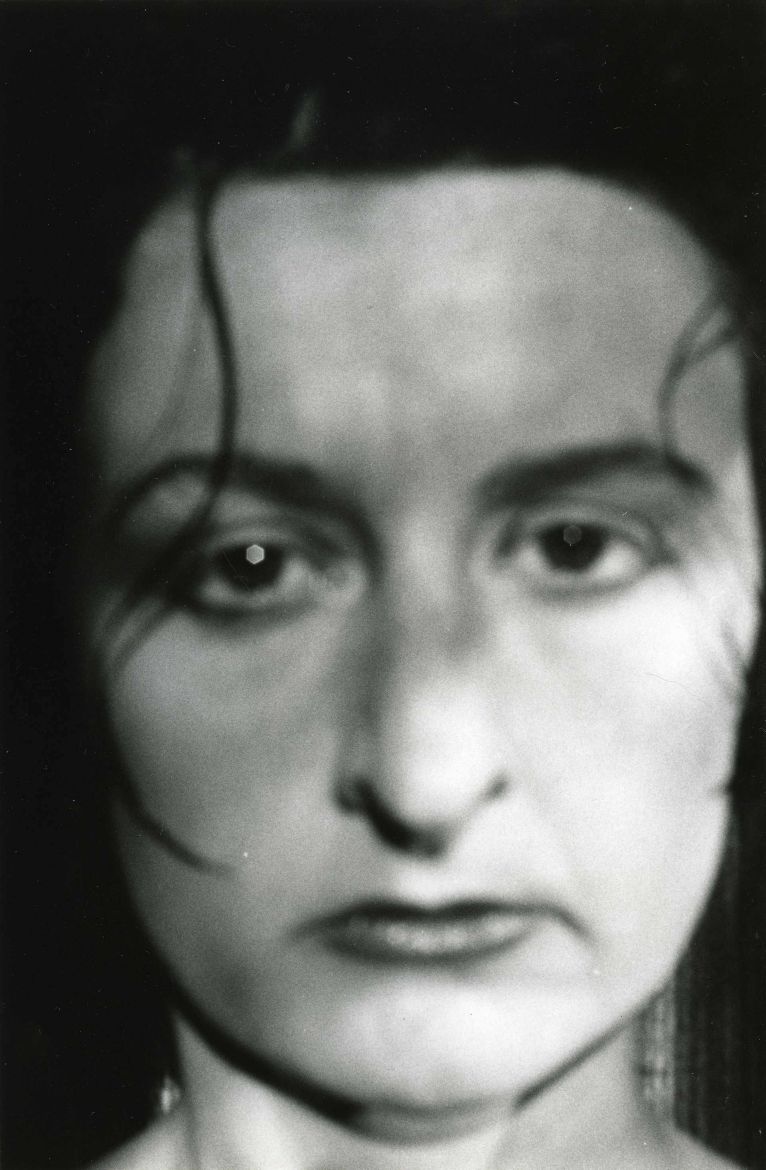

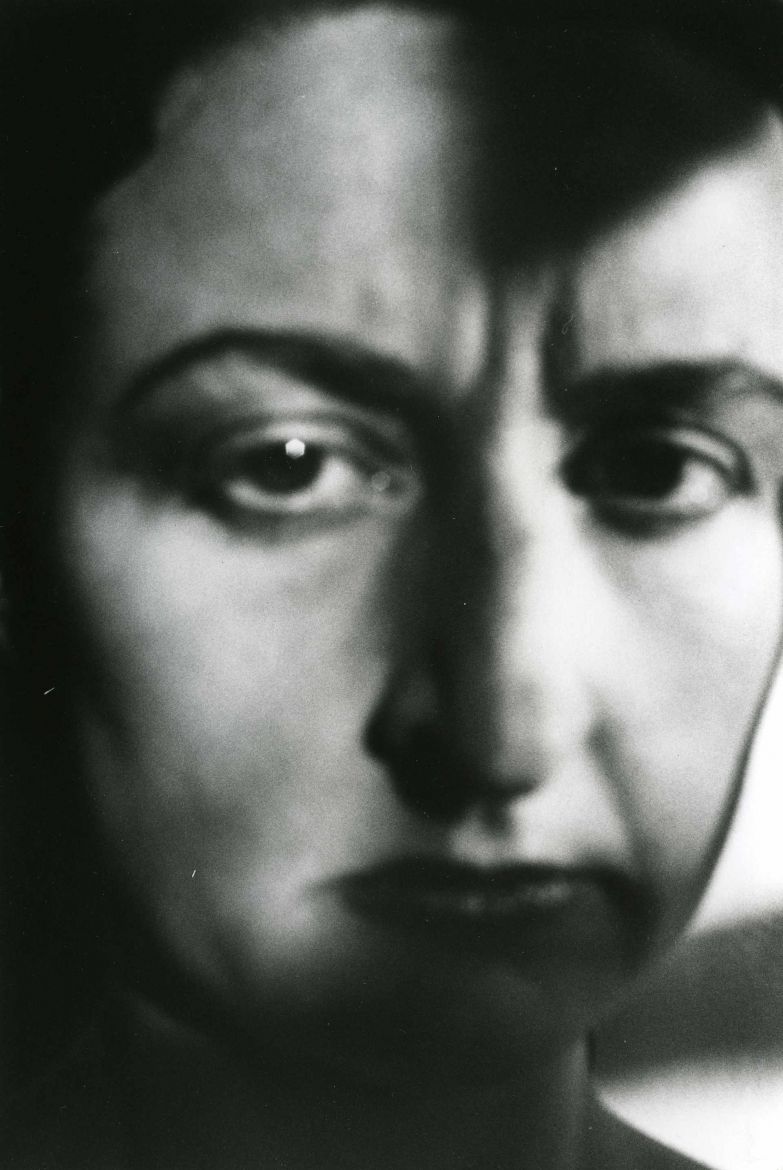

Les visages de la série Troublée en Vérité sont flous comme l’est un visage trop proche avec lequel on a du mal à faire la mise au point et qui nous force à reconnaître des sensations déjà vécues, des images déjà vues. Ils montrent l’insaisissable d’un visage, dont les traits s’estompent, se déforment, deviennent méconnaissables et expriment par des accents venus du dedans, l’agitation de l’être, son incapacité à se fixer dans une figure, son affolement face à la multiplicité des visages de soi dont on ne sait lequel retenir et s’il nous appartient. Ces visages s’offrent aux regards, tantôt les yeux fermés bloquant l’accès à toute reconnaissance, à toute tentative d’identification, tantôt yeux ouverts hypnotiques procurant le même effet de distanciation, d’éloignement, d’étrangeté. Ces visages n’appartiennent à personne. Ils ne font que figurer des états d’âmes enfouis, des ombres anciennes venues s’appliquer sur mon propre visage, le menaçant d’étouffement à la manière d’un chat venant le recouvrir. Chaque photographie résulte d’une opération de « décollement » formant des spectres dont la perte est essentielle car ils sont plus près d’être des masques, des visages déguisés, dédoublant l’être et le menaçant tragiquement. Ces images s’engendrent mutuellement et successivement à l’infini, confirmant mon désir dès 1980 de « faire de moi un multiple » et non « de faire une photographie de moi ».

Prise en « aveugle », l’appareil photographique à bout de bras, dans une visée imaginaire et dans une conscience précise de la lumière et du cadre toujours maintenu vertical, cette série de photographies capte le trouble d’une âme qui se cherche et accepte de dévoiler cet errement dans une lente remontée vers les origines. Visage de femme interchangeable, tantôt féminine, tantôt masculine, dont la forme mouvante, impalpable nous tient sous son emprise. Car si la matière même de ces photographies est floue, leurs contours et la vision qu’elles suggèrent sont très nets : il y a longtemps en nous, des visages qui hantent nos vies, qui parfois s’impriment sur le nôtre et le transforment jusqu’à devenir méconnaissable.

L’ensemble de mon travail depuis les Corps autoportraits (1980) en passant par Le Bonheur (1993) jusqu’à l’Enchantement (1997) est à envisager sous l’angle du déchiffrement, du dévoilement existentiel confrontant l’ambiguïté douloureuse des apparences au désir d’une vision incarnée. »

Florence Chevallier, 1997

Lire la suite

« Nous attendons habituellement de l’autoportrait qu’il nous découvre à quoi ressemble son auteur, certains que nous sommes de pouvoir remonter à l’idée de la personne à partir de l’expression de ses traits.

À travers ses visages, Florence Chevallier semble disparaître pour nous offrir une collection de présences différentes, comme autant de caractères presque définis que notre regard devra reconstruire à partir des suggestions fournies par le travail créateur de l’ombre et de la lumière.

Cette inattention à soi se marque, d’épreuve en épreuve, par l’obstination qu‘elle développe à soigner l’inexactitude de ses profils : la forme est bougée et les gammes de gris qui modèlent ses traits paraissent solubles dans l’air.

Ainsi dégagé du narcissisme, l’autoportrait s’achemine vers une voie insolite, celle d’explorer par soi-même la tenue esthétique des « passions de l’âme » et la photographie constitue la scène de leur apparition successive, comme le Traité de leur incarnation. (...)

L’autoportrait est ici le portrait craché des nuances de l’âme humaine. »

Robert Pujade, plaquette de l’exposition Florence Chevallier, Galerie Bazille, Montpellier, 1987

Vues de l'exposition collective Noir et Blanc, une esthétique de la photographie, Collection de la bibliothèque nationale de France, Grand Palais, Paris, 2020